Promenade « Tour de Tatihou » 824

Promenade « Tour de Tatihou » 824

C’est une grande « classique » pour presque tous les touristes passant ou séjournant à Saint-Vaast, bien que trois particularités peuvent réduire sensiblement le nombre d’adeptes de l' »intégrale ».

.

1) Traverser à pied au lieu de prendre la navette « Tatihou », avec un bateau spécial qui passe en navigant si la hauteur d’eau le lui permet, ou en roulant dans le cas inverse. Amphibie, donc, mais pas dans tous les cas.

2) Réaliser sciemment cette traversée alors que la mer ne s’est pas complètement retirée du passage ou a déjà commencé à le réinvestir.

Cela en dosant le niveau d’immersion qu’on est prêt à supporter…sans pour autant se mettre en danger.

3) Réaliser le tour complet de l’île voire aussi celui de l’îlet du fortin.

En l’occurence, cet article traite d’une expérience mariant les trois points précédents.

En premier lieu, s’informer précisément sur l’horaire de la (ou des) marées concernées, leurs coefficients, leurs marnages.

En complément utile, s’informer sur les éléments météorologiques, l’état de la mer qui en résultera, la visibilité.

Notons que traverser la nuit n’est pas interdit…

En second lieu, être équipé(e) de sorte à pouvoir marcher sur terre ou dans la mer, ce qui implique un choix de chaussures…soit polyvalentes, soit deux paires dont une pour la mer qui tienne bien au pied, ce dernier détail étant important.

Ne pas envisager de passer pieds nus, le sol marin étant tapissé de graviers et cailloux très anguleux…et des tessons de verre ou des bouts de métal n’étant pas exclus…bien que rarement observés.

Si on a un sac, prévoir de pouvoir le porter au-dessus de la tête s’il n’est pas conçu (avec son contenu) pour aller dans l’eau

Enfin, prévoir une bouteille d’eau même si l’île dispose d’un accès public à l’eau potable, de quoi manger un peu, « au cas où », et, comme toujours ou presque, un habit de pluie, une « petite laine », couvre-chef, lunettes de soleil, protection dermique si nécessaire, et accessoires selon activités prévues (jumelles, appareil photo, serviette…)

1)Description de la promenade terrestre seule…

.

Partant de l’arrivée du passage « à gué’, on peut commencer par un crochet pour visiter le « port » et la petite maison de garde (dont toilettes et point d’eau) sur la droite. Cela demande à peine 500 m, avec le môle.

Puis, entrer dans la première enceinte historique, avec son ancien lazaret (Pestiférés, cholériques, tuberculeux) et y développer un petit circuit entre toutes les espèces végétales qu’on y trouve, dont certaines très étonnantes, passer dans la deuxième enceinte, pour y procéder de même, mais avec un petit musée visitable (payant) de 1990, et des éléments de batellerie exposés en plein air. On peut voir des éléments vestigiaux de la bataille de 1692.

Témoin bien conservé de l’architecture militaire de Vauban, l’île abrite ce lazaret dès 1721, après la peste de Marseille, en fonction jusqu’en 1870. Le lieu est ensuite utilisé jusqu’en 1923 par le laboratoire maritime du Museum, puis comme colonie scolaire jusqu’en 1939 et enfin comme centre de rééducation pour jeunes de 1948 à 1984.

On accède alors à la troisième enceinte, plus récemment aménagée en un grand jardin botanique ( 1992 et suivantes) avec de nombreux espaces de détente, bancs et tables, et, là encore, un point d’eau public. Et quelques petits carrés thématiques, scupltures à base d’éléments naturels ou d’épaves

Les tours et détours dans ces trois espaces représentent environ 1500 m de marche.

On enchaîne alors avec la visite de la hougue et de la chapelle, ainsi que d’un bâtiment abritant généralement une exposition à dimension pédagogique, en accès libre.

La tour de la hougue ( 21 m de hauteur, 1795) et son fossé défensif sont entièrement visitables gratuitement, avec trois étages, seule la petite tourelle supérieure est interdite d’accès. Très grand panorama, du haut…on peut s’en douter !

La petite chapelle Saint Clément à côté peut surprendre avec son acoustique remarquable pour ses dimensions.

Ensuite, on peut circuler selon diverses combinaisons, entre les casernements de 1880, les fortifications allemandes de 1942, et les ruines de bâtiments d’une ancienne poudrière et d’un grand casernement du XIXe siècle. (1880)

Un observatoire pour la faune aviaire, une grande partie de l’île abritant une réserve ornithologique…très nombreux oiseaux en période de nidification et d’élevage des jeunes. Un chemin agréable bordé d’arbustes longe le fossé défensif du nord et donne des vues sur le pré de la réserve.

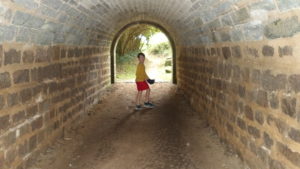

Plusieurs casemates, nids de mitrailleuses, blockhaus, tunnel, sont désormais accessibles.

La déambulation complète sur tous ces chemins, à compter du pont-levis, réclame environ 2000m de marche…

.

2) Promenade périphérique, sur murets de défense ou sur l’estran voire sur terrain herbu.

Au pont levis, un escalier donne accès à la digue sud, qu’il suffit de suivre 30 mètres pour trouver un escalier descendant sur l’estran, plus discret.

De là peut commencer le tour de l’île, à condition que la mer n’ait pas rendu le passage nautique…ou bien il faudra prendre ici un premier « bain », mais si c’est le cas, c’est que le retour à pied vers Saint-Vaast ne sera pas possible, mer trop haute…

.

Après 100 m sur estran obligatoire, on découvre un rocher à marches taillées donnant accès au mur (mais c’est facultatif !)

230 m sont parcourables au sommet de ce large mur, après quoi, il faut évoluer sur l’estran ou dans le pré plus ou moins marécageux.

Si l’île est emplie d’oiseaux, ne surtout pas tenter de passer dessus, au risque d’agressions à coups de fientes et de becs sur la tête et les épaules, très violent et très douloureux. Renoncer ou passer au plus loin du mur d’enceinte.

La suite présente ce mur en ruines, sur près de 300 m, impraticable voire dangereux.

On peut ensuite y remonter, quitte à devoir passer alternativement sur une sente qui le longe du fait de brêches. Cela durant environ 450 m après quoi, un petit passage sur rochers ou au ras de l’herbe amène à contourner l’éperon Nord-Ouest, moyennant 200 m…selon niveau de la mer !

Il ne reste plus alors que 350 m de plage pour rallier le point d’amorce de la traversée du Run.

Au total, cette escapade sauvageonne demande environ 1600 à 1700 m de marche diversifiée.

On n’y rencontre que rarement des gens, d’autant que rien ni personne n’encourage les « touristes » à s’y aventurer, dans leur intérêt et dans celui de la faune aviaire. Quant au goût de l’effort nécessaire, et au niveau de la mer qui doit être favorable au pied de la Tour Vauban, ils ajoutent une certaine dissuasion…

Une petite variante peut être ajoutée, par la visite extérieure de l’îlet du fortin sachant qu’il peut être séparé de l’ïle à chaque marée haute.

C’est une escapade de …700 m seulement, A/R, dont 300 m autour des murs. Réserve ornithologique et casernement militaire de 1846 actuellement occupé par une station météo, mais interdits d’accès par une grille historique (mais régulièrement, aisément, bien que dangereusement et illégalement franchie !).

3) La traversée du Run, volontairement mouillante…

.

Pour des raisons le plus souvent partagées, mieux vaut être vraiment mouillé(e) au retour qu’à l’aller, mais ce n’est pas un dogme, chacun(e) décidant selon ses critères et ses projets…et selon ses prévisions d’équipement !

.

A l’aller, donc, on peut opter pour un passage « à pied sec » ou presque, mais il est bon d’avoir repéré la veille ou quitte à attendre, à quelle heure le point bas est marqué par la marée (montante ou descendante), c’est à dire le moment où le niveau de la mer du large est égal à celui du sol du Run (et non pas le niveau de la mer côtière du côté des parcs à huîtres du nord). On repère donc cette heure-là .

On pourra alors estimer avec une assez bonne précision l’heure à laquelle on pourra se lancer dans la traversée selon le niveau d’eau qu’on est prêt à supporter sur soi.

Cela va supposer bien sûr que la mer soit « calme », faute de quoi la houle peut fortement fausser le calcul suivant…voire devenir dangereuse.

Cela va supposer bien sûr que la mer soit « calme », faute de quoi la houle peut fortement fausser le calcul suivant…voire devenir dangereuse.

Le plan positionne les 250 mètres du passage le plus bas soit entre -1 et -1,2 m sous le niveau zéro entre les deux balises noires.

1,2 m c’est à peu près de l’eau à la poitrine pour des adultes de taille moyenne (1,75 m environ).

.

Il est prudent de ne pas se risquer à plus de profondeur car à ce niveau, il devient difficile d’avancer dans l’eau du fait de sa résistance au mouvement et d’une adhérence très affaiblie des pieds sur le sol, la masse « pesante » du corps étant très réduite. Sinon…il faudra nager !

Les balises vertes indiquent le niveau Zéro de part et d’autre du Run

Les balises bleues indiquent le niveau – o, 5 m

A l’Ouest, le Zéro se trouve à 30 m de la digue (environ 35 pas d’adulte moyen)

A l’Est, c’est à 340 m environ qu’on le trouvera ( environ 410 pas )

En partant du Zéro de l’Est, on atteint la balise bleue après 180 m puis la noire après 380 m …soit environ 700 pas en tout

En partant du Zéro de l’Ouest, la balise bleue est à 80 m puis la noire est à 160 m… soit 280 pas en tout

L’intérêt des balises bleues est de vérifier que l’estimation est correcte, car 0,5 m c’est à peu près le niveau des genoux… il suffit de la corriger le cas échéant.

Pour concrétiser, il suffit de se poster au niveau Zéro (vert) au ras de l’eau ou au niveau – 0,5 (bleue) de l’eau jusqu’au genou pour savoir qu’on aura de l’eau à la poitrine ou aux aisselles selon la rapidité de franchissement (car de bleu à bleu ce sont près de 800 m, et en marchant dans l’eau, ça demande 15 à 25 minutes d’effort, en moyenne selon les personnes, selon les courants, selon le vent.

Durant ce temps, la mer monte, (ou descend) de 1 à 3 cm à la minute selon les coefficients.

On voit donc que si l’on n’est pas très sûr(e) de soi, il vaut mieux tenter l’expérience lors d’une marée descendante !!!

En effet, si on estime mettre 10 minutes pour atteindre le point bas en partant du niveau bleu, et par fort coefficient, ce point bas ne sera plus à – 1,2 m mais déjà à -1,5 m, soit de l’eau jusqu’au cou !!! Et avec de plus en plus de mal à avancer…

Pour une première fois, il sera donc prudent de partir d’une balise bleue à ras de l’eau…cela fera déjà 70 à 80 cm au point bas, c’est à dire au ras des fesses !

Pour affiner, passons au marnage…

On se limitera à la règle simplificatrice « Des douzièmes ».

On divise le marnage par 12 ( exemple pour 4,8 m de marnage : 0,4)

A compter de marée haute ou marée basse finies, on considèrera que le niveau variera de 1/12 la première heure ( 0,4 m donc pour cet exemple) de 2/12 la seconde heure ( 0,8 m) de 3/12 la troisième heure ( 1,2 m) idem quatrième heure ( 1,2 m) puis 2/12 en cinquième heure ( 0,8 m) et 1/12 en 6ème heure ( 0,4 m)

Si on tente le franchissement durant la seconde heure, on peut s’attendre (dans cet exemple) à une montée ou une descente de l’ordre de 0,8 / 60 = 1,3 cm par minute…Si c’est en troisième heure, de sera plutôt 2 cm à la minute !

Et si le marnage est de 6m, ca sera 2,5 cm/minute… Bref !

Idéalement donc, en primo-expérimentation, faire le Run à marée descendante à fort coefficient en partant de balise bleue au ras de l’eau…Puis à marée montante à faible coefficient toujours en partant de balise bleue à ras de l’eau.

Tout cela avec mer calme et bonne visibilité.

Ne passer à une difficulté supérieure qu’en étant bien sûr(e) de soi…

Quand on atteint un niveau d’eau proche de la poitrine ou davantage, il faut mettre les bras au-dessus de l’eau (avec bagage éventuel) pour gagner en masse aérienne, donc en adhérence, ou bien ajouter des mouvements natatoires de brasse avec eux…ce qui suppose de ne pas avoir un « bagage » qui craigne l’eau.

L’idée est d’avancer le plus rapidement possible dans la zone « critique » entre les balises noires pour ne pas être de plus en plus immergé(e) donc de moins en moins efficace !!!

Notons aussi que dans cette zone il s’établit un courant de marée latéral non négligeable qui tend à déséquilibrer et rend la marche un peu plus difficile, ainsi qu’ajoute un peu d’appréhension si on n’est pas bien à son aise dans ce genre d’aventure…

Il est bien entendu que savoir nager est une bonne précaution…car ça peut finir comme ça si mauvais calcul ou si on traîne trop, il peut en effet arriver un moment où on ne peut plus avancer en marchant au risque de s’exposer à un épuisement.

Par ailleurs, il est évident que, sauf à être « néoprénisé(e) », ce qui fausserait complètement le « jeu », on préfèrera ne pas se risquer à cette traversée par temps froid et mer froide, si ça doit dépasser les fesses, voire moins…mais ce n’est qu’un (bon) conseil.

Après ce long discours, cette expérience vaut la peine d’être tentée en conditions optimales, car elle en devient ludique et génératrice de bons souvenirs !

Il peut d’ailleurs être bien plus simple et rassurant de s’appuyer sur les traversants habitués du coin et autres connaisseurs !!!

On peut aussi considérer qu’en cas d’échec, il suffira d’attendre la marée descendante suivante, ou encore tenter de négocier de revenir avec le Tatihou II ou III, ce qui, normalement, n’est pas possible, car la seule billetterie est à Saint-Vaast.

Mais, qui ne tente rien n’a rien !

Notons au passage la « vente forcée » de la visite du musée avec ce passage en bateau amphibie, sous forme d’un fumeux « forfait » à…14 euros/adulte.

.

. La seule traversée n’est en effet qu’une promenade nautique de… 1 km (si traversée en roulant, 2,5 km) ! Le forfait vante la visite des jardins, de la Tour, des fortifications…mais tout cela est en visite libre et gratuite !

La seule traversée n’est en effet qu’une promenade nautique de… 1 km (si traversée en roulant, 2,5 km) ! Le forfait vante la visite des jardins, de la Tour, des fortifications…mais tout cela est en visite libre et gratuite !

Entrée de l’écomusée seul + hangar à bateaux anciens à 7,5 euros…ça peut valoir la visite car il y a pas mal de choses à voir, mais il faut y consacrer au moins deux heures pour bien en profiter, tout lire et tout comprendre… donc prévoir ce temps avec la marée.

Il y a un établissement de restauration sur l’île, (Le Carré), mais pas toujours ouvert ! (Avril à mi-novembre)…En cas de nécessité !

Pas de menu. Repas à la carte, compter 33 à 35 euros minimum pour entrée/plat/fromage ou dessert…et carafe d’eau.

Le pique-nique est (heureusement) autorisé, passer la nuitée est théoriquement interdit si camping ou bivouac ostensible…souvent vécu si intelligente discrétion. Mais l’intérêt en est limité au seul plaisir de dormir dans une île « sauvage » et/ou de braver l’interdiction !!!

Bivouaquer sur l’îlet est déjà un peu plus original, mais très discrètement dans la plagette de l’entrée (3) et pas possible aux marées de vive-eau car inondable (sachant qu’on n’entre pas dans le fortin). Un bivouac beaucoup plus rarement observé se pratique dans une grande ouverture située dans la muraille Sud, (4) en position surélevée peu facile d’accès (petite escalade), mais très exposé en vives-eaux et mer agitée. Et bien sûr non autorisé ! Traversée entre murailles de 400 m A/R (1) contournement complet du fortin 300 m (2)

L’usage de kayaks est évidemment une facilité…

Bon…avec tout cela, lectrices et lecteurs peuvent se faire une bonne idée du potentiel…(on ne parle pas des bronzettes, châteaux de sable et autres pêches à pied, ça va de soi quant aux possibilités !). Bonnes visites et traversées à chacune et chacun…