La Carrière du Grand puits 781

La Carrière du Grand puits 781

Voici encore une cavité remarquable, initiée à ciel ouvert au XVIIe siècle, selon les informations disponibles, et très officiellement autorisée en souterrain vers 1830.

Et quel souterrain !

Les fermetures d’exploitations étant intervenues en 1935 et 1939, il y a plus d’un siècle de creusement réalisé par 4 ou 5 exploitants !

Au moins 9 km de galeries encore visitables… (Dont 1 à 2 km à éviter pour qui préfère vivre encore longtemps…)

.

La région étant celle d’une transition géomorphologique et stratigraphique, la couche de gypse de première masse, très souvent préférée à l’exploitation, est ici bouleversée, irrégulière, et d’un gypse très impur, marneux, posant des problèmes tant à l’extraction qu’à la dessication nécessaire ensuite pour en faire du plâtre.

Les « gypseux » se rabattent alors sur la seconde masse, plus profonde, moins épaisse et comptant des intercalations marneuses, mais restant bien rentable malgré tout, mélange de saccharoïde et de pied-d’alouette.

Pour l’atteindre à moindre coût technique, moindre coût temporel, moindre coût de main d’oeuvre, le mieux restait d’amorcer l’affaire sur un flanc de colline suffisamment creusée par une rivière pour permettre l’affleurement des strates convoitées.

De plus, la rivière en contrebas offrait l’opportunité du transport fluvial tout proche.

Dans le cas présent elle n’est qu’à 750 mètres et 40 mètres en contrebas, soit une pente moyenne de 5%

Plus précisément, la descente des produits suivait une première pente de 15 à 10 % sur 300 mètres, puis 2 % sur les 450 mètres restants.

Après 1820 la navigation et le transport fluvial furent possibles sur une voie d’eau encore plus proche, à 500 m environ.

Dès lors, l’exploitation partait souterraine et en tunnel, vers 81 mètres d’altitude, lequel souterrain donnait ensuite naissance à des galeries latérales, et pouvait aussi bifurquer, chaque branche de la fourche donnant à son tour des galeries secondaires, le tout dessinant une sorte d’arborescence.

L’organisation spatiale généralisée des galeries orthogonales, plus récente, ne s’y observe pas, même si, dans les parties les moins anciennes, entre 1920 et 1940, on constate que les galeries mineures sont amorcées à angle droit, mais sans aller jusqu’à créer une trame carroyée.

Dans une carrière de seconde masse, d’une puissance limitée à 5 ou 6 mètres (contre 12 à 15 en première masse !) où sont superposés des lits de gypse saccharoïde, de gypse « pied d’alouette », de marne claire litée, on ne peut se contenter que de parois naturelles, en tous cas, pas partout. Ces dernières, avec le temps, ont tendance à s’écailler, et on trouve actuellemnt de nombreux exemples de parois fracturées avec chute de pans entiers de grandes dimensions.

Les confortements pariétaux et/ou apicaux y sont donc très représentés dès qu’une galerie s’élargit et gagne en hauteur de vide.

La section des galeries n’est que faiblement trapézoïdale.

Les parois d’un très long tunnel sont ici faites de blocs de gypse montés au mortier de ciment ou de plâtre.

L’aspect en est relativement esthétique, voire décoratif, car les cristaux scintillent un peu partout et le « pied d’alouette » se présente sous diverses dimensions, du centimètre au décimètre, sous diverses orientations de l’architecture cristalline, et sous diverses colorations, du « crème pâle » au « rouille brique », toutes choses que les éclairages « Led » font miroiter…

Il n’est pas rare d’être « trompé » par un éclat brillant loin dans le noir et de croire un instant avoir affaire à un animal errant, notamment un renard, espèce potentiellement présente dans les carrières.

La strate de seconde masse est théoriquement surmontée de 14 m de première masse hétérogène, 15 m de marnes supragypseuses, 7 m de marnes vertes et quelques mètres de l »Horizon de Brie » .

.

Cet « Horizon » est un ensemble sableux-limoneux-argileux avec blocs et débris de meulière), au plus haut des reliefs.

Au total, on a donc une couverture de 5 à 45 mètres voire 50 mètres.

La formule simplifiée de Pigott Z = 3H : (F-1) applicable ici pour des Hauteurs de galerie de 4 m au plus, et un coefficient de Foisonnement de 1,3 amène à considérer que Z sécuritaire égale 40 mètres de couverture pour neutraliser totalement l’effet à la surface de l’effondrement des plus hautes galeries.

Ceci démontre le risque de formation de fontis (qui ne serait ni bien étendu ni bien profond) dès que l’on passe sous l’altitude 120 m, potentiellement dangereux sous l’altitude 100 m…et sous la condition de se trouver à la verticale d’une galerie large et majeure, c’est à dire une occurrence statistiquement très faible.

Entrons donc dans ce tunnel…

L’entrée est masquée par un tertre artificiellement édifié, quelque peu tassé sur lui-même avec le temps et ayant rendu un passage humain assez facile.

.

A quelques mètres des derniers végétaux pionniers, une large porte en bois à deux battants interdisait l’accès (avant que le tertre fût mis en place) mais qui ne résista pas aux assauts de plusieurs conquérants curieux au fil des années…

Au-delà de cette porte, un petit bric-à-brac accueille le visiteur, principalement constitué de quelques reliquats de chantiers, notamment des carrelages et des décamètres de bande de caoutchouc de jointoiement, quelques morceaux de bois, seaux, bidons, bassines. Mais finalement peu de choses et pas de déchets ou ordures.

La suite livre une galerie tout à fait classique dans la région gypsifère, c’est à dire presque rectiligne et qui s’enfonce loin dans la colline, sub-horizontale au gré des faibles pendages des strates, et donnant naissance cà et là à des galeries secondaires, le terme « secondaires » ne signifiant pas pour autant qu’elles soient de faible importance dimensionnelle.

En période hivernale, cette cavité artificielle abrite bon nombre de chiroptères, essentiellement des Murins.

On les rencontre jusqu’à 300 mètres de l’entrée. Certains ne survivent pas à leur hivernation comme peuvent l’attester de rares cadavres trouvés au sol.

En l’occurrence, on a ici affaire à un tracé principal d’environ 650 mètres ! Grossièrement vers E-N-E soit environ 60°. Cette voie d’accès et de distribution est souvent tunnellisée, les portions « brutes » alternantes et disséminées.

.

Le plus souvent, on a affaire à un tunnel à voûte « romane », très majoritairement bâti de blocs de gypse pied d’alouette, grossièrement alignés, appareillés au mortier, parfois au plâtre banché ou coffré.

Un court passage est guindé de zinc, sans doute une zone souvent arrosée d’infiltrations d’eau.

Les portions de section rectangulaire ou légèrement trapézoïdale sont fréquemment étayées au ciel par des rails, dont l’agencement offre des variations intéressantes selon les tronçons.

Soit guidé par l’orientation des principales diaclases, soit par une rationalité orthogonaliste toute simple, soit par économie de rails ou de temps de tronçonnage, soit par une forme de normalisation quel que soit le contexte géologique. Dans les galeries les plus récentes, des explosifs bourrés dans des forages mécaniques ont été utilisés.

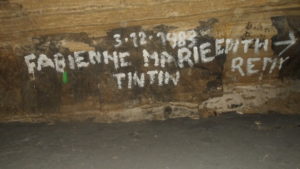

On n’observe que très peu d’inscriptions ou dessins, même dans les espaces les plus faciles d’accès.

Néanmoins, en cherchant bien, tout particulièrement dans les parties plâtreuses noircies par les fumées, on finit par dénicher des expressions graphiques de tous poils.

La nature du support et la surface d’expression restant limitée, la technique graphique la plus employée reste le grattage fin.

Le thème érotique plus ou moins grossier y est très peu présent, en faveur de thèmes naturalistes (fleurs, animaux) mythologiques (sirène, satyre…) ou « cartoon » (Mickey, Donald…) ou symbolique ( Etoiles, pictogrammes ).

Thèmes politique ou historique très rarement exploités (Napoléon, Hitler).

Sans surprise, ce sont les 500 premiers mètres les plus aisément accessibles qui comportent les plus nombreux graffiti ou tags, et généralement les moins qualitatifs, souvent ostensiblement tracés à la peinture.

Un gros codage chiffré professionnel se trouve régulièrement peint sur les parois, indiquant soit des secteurs, soit des galeries, soit des distances… Que nous n’avons pas cherché à décrypter !

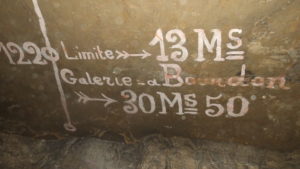

Chiffres, lettres, flèches dessinés à l’ancienne et avec application.

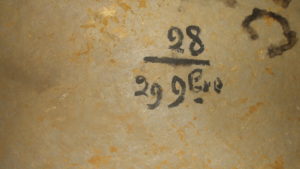

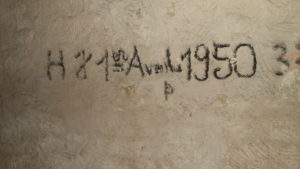

On peut remarquer un usage des années 1800 à 1930 qui faisait apparaître les quatre derniers mois de l’année avec leur chiffre représentatif dans le calendrier, suivi de l’ultima (dernière syllabe d’un mot) de leur nom complet, placée en exposant. (exemples : 7bre pour septembre, 8bre pour octobre, 9bre pour novembre, xbre pour décembre).

A environ 130 m de l’entrée, juste après une première fourche, on trouve à gauche un puits descendant vertical, à bouche rectangulaire (1,5 m X 1,2 m) et actuellement profond de 17,5 m, certainement bien plus à l’origine.

.

En effet, le fond est encombré de nombreux blocs de roche jetés là du temps des carriers peut-être, mais plus probablement durant la fin du XXe siècle et début du XXIème.

Difficile d’en affirmer l’utilité entre puits à eau (Bien plus profondément ?) ou puits d’accès à des galeries inférieures et dans quel intérêt (?) les troisième et quatrième masses du gypse n’étant guère rentables à l’exploitation, et la seconde masse étant ici immensément étalée. (?). Ce puits est doté d’une solide paire de rails surplombants, supportant des traverses dont une avec potence oeillée pour manoeuvres.

Il n’a pas été observé de vestiges permettant de penser qu’il s’agissait d’un puits à escalier « quart-tournant ».

Au mieux y aurait-il eu des échelles fixes avec un demi-palier de sécurité tous les 5 mètres (?)

Son accès étant en pleine paroi et protégé par une haute rambarde, il ne pourrait s’agir d’un puits d’extraction à ce stade de son évolution technique.

On reste donc sur un grand questionnement ! Peut-être simplement un puits de prospection des 3ème et 4ème masses potentielles ? Resté sans suite ?

La plupart des galeries adjacentes sont actuellement réduites à des portions de 10 à 20 mètres, toutes fermées par des effondrements qui semblent, du fait de leur positionnement systématique, avoir été provoqués pour limiter les incursions « sauvages ».

Plusieurs présentent 1 à 5 piliers à bras dès leur naissance.

La première fourche notoire à 130 m de l’entrée, donne une galerie elle-même fourchue, livrant encore environ 80 mètres, à peu près plein Est.

La seconde fourche offre une longue galerie orientée à 120°, sur 400 m environ. Elle butte sur un front de taille, peu avant lequel démarre une galerie de près de 200 m orientée à 20 °, gravement atteinte par une descente de ciel majeure.

Au-delà, une galerie démarre, dégageant encore 300 m et descendant jusqu’à un niveau de nappe. Mais, de ce fait, l’exploitation n’a pas excédé 50 mètres linéaires de plus.

Des fûts en plastique ont servi d’embarcations…peu stables !

Revenant à la galerie principale, on accède à une troisième fourche, avec une nouvelle galerie importante à 140°, d’environ 230 m et qui semble connectée à la précédente, dans une zone très chaotique où il serait dangereux de s’aventurer pour découvrir cette connection…

.

.

La quatrième fourche se démarque peu avant le terminus de la galerie principale, elle aussi à 120° et sur 300 mètres s’achevant à son tour sur un front de taille. Mais, à 50 mètres de son début, elle donne naissance à une galerie orientée à 30 ° sur près de 100 m.

Cette galerie recèle encore plusieurs rails ou travées de rails. Elle est marquée par une large inscription à la peinture donnant la limite d’exploitation officielle où l’on est ( à 13 m) et celle de l’exploitation voisine ( à 30,5 m) distance mesurée d’une ligne tracée au ciel (repère 1220) à l’axe de la galerie dite « A Bourdon », un des derniers propriétaires de carrière.

On remarque l’abréviation de l’unité de mesure avec une majuscule (inusitée actuellement) et un pluriel (interdit de nos jours) mis en exposant souligné ! (13 m et 30,5 m en écriture correcte actuelle)

Assurément, elle débouche dans ce qui fut une exploitation concurrente.

En effet, cette galerie de jonction entre carrières voisines est marquée par un sas à deux grilles parallèles, délimitant un volume de 10 m x 5 m sorte de zone commune.

A la faveur des objets métalliques ferreux, (rails), on peut fréquemment observer le développement de concrétions ferriques bivalviformes, certaines remarquables par leur forme intégrale bi-convexe et leur taille…près de 4 cm de diamètre pour quelques-unes !

Elle croise alors une grande galerie à nouveau globalement orientée Est-Ouest. La Galerie « 3 », sub-orientale, sur près de 700 m et qui donne dans un secteur un peu complexe désormais bien topographié par nos soins.

.

La « Bourdon », Galerie « 2 », à l’opposé, part globalement vers le Nord-Ouest. « 2 » et « 3 » sont opportunément cités car quelques plaques métalliques émaillées et chiffrées caractérisaient certaines galeries (ou secteurs) on n’en a trouvé que cinq encore en place… il est probable que plusieurs autres ont pu faire office de « souvenirs » de visite à certain(e)s !

Un exemplaire, la « Deux », est donc encore en place dans cette dernière voie de 500 m qui butte sur un mur de parpaings scellés laissant penser à une sortie extérieure condamnée par un coulage de bentonite

Un exemplaire, la « Deux », est donc encore en place dans cette dernière voie de 500 m qui butte sur un mur de parpaings scellés laissant penser à une sortie extérieure condamnée par un coulage de bentonite

Ces quelque 3,5 kilomètres déjà explorés, qui ne représentent pas tout ce qui peut l’être, loin s’en faut, sont ponctués de plusieurs belles cloches remontant suffisamment pour dégager la strate à fers de lance et au-dessus, strate abondamment pillée à coups de burin et, malheureusement, avec des dépôts de déchets liés aux festivités des pilleurs ! Cloches dangereuses, bien entendu…

Par ailleurs, on rencontre à plusieurs endroits de superbes alignements de piliers à bras dont un de 50 éléments et un autre de 63 éléments, espacés d’à peine 2 m, tout à fait remarquables. Plusieurs centaines de piliers dans cette grande carrière pluripartite.

Par ailleurs, on rencontre à plusieurs endroits de superbes alignements de piliers à bras dont un de 50 éléments et un autre de 63 éléments, espacés d’à peine 2 m, tout à fait remarquables. Plusieurs centaines de piliers dans cette grande carrière pluripartite.

Toutes les galeries importantes ont été garnies de voies ferrées fixes dont il ne reste que peu de traverses et quelques petites portions de lignes, dont les parties courbes, moins faciles à ressortir ! Espacement de 75 centimètres.

De rares alcôves d’évitement sont observables, qui permettaient aux carriers de se mettre à l’écart au passage des berlines.

De même, on peut rencontrer quelques petites niches murales à hauteur d’homme, mais elles sont rares elles aussi.

On n’observe aucune trace d’électrification dans cette première « Moitié Ouest »

Rien ne semble attester de l’utilisation de chevaux ou d’ânes pour le déplacement des berlines chargées ou non, on peut donc supposer que ce travail fut intégralement assuré à force d’hommes, ce qui n’apparaît pas farfelu car l’ensemble du réseau de galeries est quasiment horizontal. PLusieurs hectomètres de galerie n’ont qu’une hautreur utile de l’ordre de 1, 6 m, ce qui ne gênait pas forcément les carriers, dont la taille moyenne avoisinait 1,65 m jusqu’en 1850, cependant qu’ils poussaient des berlines, partiellement inclinés et appuyés sur elles donc.

( N.B. : la taille moyenne des hommes européens s’est élevée de…11 cm en un siècle !)

On ne rencontre que très peu endroits où un croisement de berlines fut possible, donc très peu d’aiguillages, malgré la grande longueur des voies principales. Il faut donc supposer soit que des voies secondaires furent utilisées comme voies de garage, soit que l’organisation du travail était telle que les berlines vides fussent entrées le matin pour ressortir pleines le soir, (ou autre séquençage) , de façon coordonnée…(?)

Soit encore que des puits d’extraction ont fini par être creusés à l’Est des exploitations (?) évitant ainsi des kilomètres de transport intérieur du gypse.

La visite de la « Moitié Orientale », totalisant presque 5 kilomètres… amène en effet à trouver des différences et des évolutions.

Elle démarre avec la « Trois », nettement orientée vers l’Est, donc.

On rencontre d’abord deux « cabanes » avec grilles ou portes dont il ne reste que les dormants, et un bassinet, pour arriver à une fourche dont une branche en long virage à piliers à bras qui passe elle aussi devant une « Cabane et un bassinet.

L’autre branche dirige vers une succession de galeries courtes dont une vers une salle extrêmement chaotique dite « Destroy » d’où partent des conduits fort menaçants !

Une extension vers l’Est est encore accessible et permet d’apprécier le passage de l’exploitation à un modèle rationalisé, avec des galeries directrices plus rapprochées et grossièrement parallèles, donnant naissance à des séries de sous-galeries qui leur sont orthogonales, on est là dans un quartier des années 1910 à 1930/35.

On y découvre, en particulier, les vestiges d’installations électriques, isolateurs et potelets, socle de générateur diesel.

De même, on remarque une galerie s’achevant sur une zone dont le sol est couvert d’un ancien coulis poudreux plus ou moins pâteux.

.

Cette substance, est issue d’un coulage, très probablement dans un puits d’extraction…car on est là sous un plateau collinéen de 125 m d’altitude moyenne, à environ 1500 mètres des entrées occidentales placées à 85 m d’altitude. Puits de 40 à 45 mètres donc…

Ci-dessus, une date stylisée…29 novembre 1928 ! Ce type d’abréviation était pourtant interdit par une loi de 1803 !)

Il est mentionné dans une étude qu’un puits aurait été comblé aux alentours de 1890, diamètre 1,5 m profondeur 50 m…

Le « défruitage » est important dans les espaces où les voies sont proches, il est question de 75% par endroits, ce qui est considérable et implique un effondrement à plus ou moins court terme.

Mais, si le risque est très élevé en interne, pour des promeneurs souterrains par exemple, il est nul à la surface, on le rappelle, sauf à l’aplomb des galeries qui circulent sous les flancs de coteaux, c’est à dire une infime partie du territoire des pentes où il est statistiquement presque impossible de se trouver là et quand où un entonnoir et/ou un vide pourraient se former.

Il existe quelques « salles », dont une compte environ 600 m². Toutes sont menacées d’effondrement à court ou moyen terme, car on n’y trouve pas (ou plus) aucun confortement.

Dans l’ensemble de ces carrières communicantes, rois « sas » à double-entrée sont visibles, sortes d’interconnexions entre exploitations. Ils étaient clos de grilles en fer, dotées de solides épars. Rien ne peut laisser à penser qu’ils aient servi de locaux pour carriers, aucun aménagement même vestigial, pas d’inscriptions ou dessins…d’époque.

Cette cavité ne doit pas être visitée durant la période d’hivernation des chiroptères ( novembre à février, voire mars) car elle en abrite quelques dizaines, de 5 espèces différentes au moins.

On ne rencontre guère d’autres animaux visibles à l’oeil nu, quelques Scoliopteryx et araignées tout au plus.

La question des bassinets est intéressante.

Cette carrière a été décrite jadis comme comportant des zones inondées, dont certaines nécessitaient un pompage et des batardeaux pour pouvoir être exploitées. On ne trouve plus rien de ces zones hormis une courte impasse de 20 à 30 m selon la saison.

Elles furent peut-être bien plus étendues, mais partiellement remblayées ensuite pour les rendre praticables.

Le cas des bassinets qui sont tous à sec sauf un, le plus profond, semble indiquer que la nappe d’eau qui leur donnait intérêt a suffisamment baissé pour ne plus être visible dorénavant.

L’utilité de ces points d’accès à l’eau pouvait être d’abreuver des animaux de trait, s’il y en a eu, d’abreuver les ouvriers, de mouiller et refroidir les outils qui le nécessitaient, dont les gros forets, ou encore de fournir une eau de lavage, une eau pour gâcher le plâtre ou le mortier utilisés pour diverses constructions dont quelques hagues et murs.

On en décompte encore six à ce jour…

Au final, cette petite visite soignée qui a réclamé 30 heures cumulées dont 10 en observations détaillées et photographies, s’est révélée plutôt instructive. Plus de 120 voies (Avenues, rues, ruelles, impasses…) ont été reconnues, pour 8500 mètres parcourus, environ. Quelques parties n’ont été « visitées » que visuellement, au faisceau de lampe, car jugées très « critiques » et/ou non pénétrables sans heurter ou forcer la roche déstabilisée ou sans devoir désobstruer…à grands risques !

Les sujets d’intérêt ne manquent pas, les éléments esthétiques non plus, cavité qui vaut le déplacement !

Carrière très propre à de rares points près, très circonscrits, mais franchement dangereuse dans plusieurs galeries, ce qui n’est pas étonnant pour une exploitation menée dans la seconde masse de gypse, et non entretenue depuis près d’un siècle !

Par ailleurs, l’abaissement global de nappe phréatique dans plusieurs strates, et les phénomènes météorologiques brutaux répétés qui s’observent depuis les dernières décennies ne peuvent qu’être des facteurs déstabilisants, notamment à cause des couches marneuses et leur phénomène de rétractation-gonflement bien connu.

Pour achever cet article, on n’omettra pas d’appuyer sur le fait que cette grande cavité abrite bon nombre de Chauves-Souris et qu’il convient de les protéger au maximum…en évitant les visites fréquentes, les équipes nombreuses, de faire du bruit, de les éclairer fortement, de les photographier avec un flash, et bien sûr, de les toucher, leur souffler dessus…bref, les laisser tranquilles autant que possible.

Nos lectrices et lecteurs sauront s’y appliquer.

Et qu’elle est DANGEREUSE, voire EXTRÊMEMENT DANGEREUSE en de nombreux points

Nos lectrices et lecteurs qui s’y aventureraient doivent être vigilant(e)s et assumer totalement leur responsabilité tant sur le plan sécuritaire que juridique.

Leur en parler ne signifie pas les autoriser à accéder et encore moins les y pousser !

Galerie tunellisée

Petit puisard à eau

Superbe tunnel

tranches de strates de gypse

« pied d’alouette »

Ancienne sortie, condamnée par un coulage

Poisson d’avril de 1950 ?

Déformation des strates et effondrement

Petite salle à mlanger pour cinq !

Le Parisien (1973)

.

Traverses et rails en décomposition

Rare dessin pariétal

Descente de ciel progressive

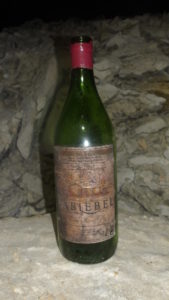

Petit puits à eau (bassinet)

Murin au repos !