Encadrement limite en via-ferratisme 816

Encadrement limite en via-ferratisme 816

Cet article est motivé par des comportements inappropriés de professionnels de l’encadrement en via ferrata, qui se multiplient, tendant à indûment dénigrer les pratiques libres.

Sous couvert de préconisations sécuritaires, il ressort clairement que le moteur principal de leurs remarques, quand elles ne sont pas réellement justifiées, est de « défendre leur bifteck », en faisant valoir que seul un encadrement de métier serait idéalement protecteur.

Sous entendant ainsi que les encadrements non professionnels ne le sont pas !

Plus loin encore dans leur réflexion, on devine voire entend de leur bouche que leur rêve est de voir un jour les pratiques libres interdites dans de plus en plus de vie ferrate… On peut les comprendre, vu leurs tarifs, car la rente serait juteuse !

Nous distinguons bien ici les interventions spontanées des professionnels lorsqu’ils constatent un matériel ou des comportements dangereux pour les usagers, interventions louables, des commentaires critiques infondés visant à répandre l’idée que les pratiques libres solitaires ou en équipes d’amateurs et amatrices sont bien plus dangereuses que sous leur autorité d’acteurs diplômés d’État…

Il s’agit donc ici de replacer la mairie (ou l’église, selon les croyants) au centre du village…car ce que proposent lesdits professionnels n’est pas toujours aussi brillant qu’ils le prétendent, nous l’observons régulièrement dans les parcours… hélas !

Mais nous les respectons, nous, en ne dénonçant pas leurs approximations voire leurs limites, face à leurs client(e)s.

Voyons donc cela de plus près, sachant que les observations qui suivent ne s’appliquent évidemment pas à tous les intervenants salariés, ni toujours, ni partout.

Par ailleurs, nous ne traitons pas ici de la pratique encordée ni de la via corda, qui relèvent de techniques plus élaborées où les professionnels ont indéniablement pignon sur rue, même si une petite minorité d’amateurs peuvent aussi y exceller.

1) L’effectif d’encadrants et d’encadré(e)s et la proximité.

La plupart du temps, la pratique libre concerne des équipes de 2 à 4 ou 5 personnes, rarement davantage, et le plus souvent avec 2 ou 3 équipiers ou équipières expérimenté(e)s. Ce dispositif permet, dans les faits et dans l’action, un regard quasi permanent des uns et des unes sur les autres, qu’ils ou elles soient devant ou derrière.

Lorsque nous observons les groupes encadrés de 6, 7…10 personnes parfois, même si le chef de groupe s’est adjoint un collègue, on ne peut que douter de la permanence du regard sur les pratiquant(e)s à cause de la distance entre les personnes, à cause de leur nombre, à cause de la conformation des parois qui crée très souvent des angles « morts »visuels.

Le contrôle des attitudes et des gestes des gens n’est en fait qu’intermittent…car ils sont trop nombreux et trop espacés !

Il y a une question de rentabilité quant au nombre, on s’en doute…

Comment le gentil moniteur ci-dessus, N°1, peut-il superviser et/ou intervenir avec ses 6 clients derrière ? Notamment le petit dernier en rouge derrière sa maman… ? Il faut croiser les doigts…

2) Le respect de la règle « 1 tronçon de câble = 1 seule personne » ?

Bien peu de professionnels la respectent et la font respecter, pour la simple raison que 8 tronçons moyens de câble représentent entre 25 et 40 mètres d’extension ! Quelle surveillance, quelle intervention vocale de qualité peut-on avoir sur une telle distance ?

Bien peu de professionnels la respectent et la font respecter, pour la simple raison que 8 tronçons moyens de câble représentent entre 25 et 40 mètres d’extension ! Quelle surveillance, quelle intervention vocale de qualité peut-on avoir sur une telle distance ?

Dans une pratique libre, le petit nombre évite ce problème, la plupart du temps, tout novice a quelqu’un qui ne l’est pas soit juste devant lui, soit juste derrière. Le ratio de l’accompagnement est de 1 pour 1 ou 1 pour 2…

Du coup, on observe très souvent des groupes encadrés qui se tiennent à la queue-leu-leu quitte à se masser par 2 voire 3 longés sur un même tronçon.

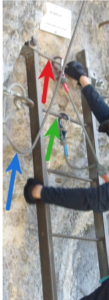

Voir le bel exemple ci-contre… Ne pas croire que ce ne sera que pour le temps de la photo…

3) La vraie et la fausse sécurité apportée par les longes…

Si les longes sont évidemment un gage de sécurité indiscutable, cette sécurité qu’elles apportent reste bien relative et les professionnels se gardent bien de le souligner auprès de leur clientèle…

Si l’efficacité est grande dans les parties sub-horizontales avec appuis des pieds, elle l’est déjà moins dans les parties aériennes où tomber peut se traduire par de graves lésions d’entrejambe et/ou de notoires difficultés à remonter en place notamment avec les longes « élastiques » qui, tendues sous le poids du corps ne permettent pas de se rétablir pour le commun des mortels.

Si l’efficacité existe dans les parties sub-verticales, en ce qu’il y a enrayement final de la chute, évitant un écrasement tout en bas, elle l’est beaucoup moins pour ce qui concerne les multiples traumatismes et lésions potentiellement graves que l’organisme va connaître en chutant contre ou dans les barreaux, sur les palettes, voire sur les aspérités et écailles de la roche durant les 3, 4 ou 5 mètres de la chute.

Avec ces longes, même bien utilisées, oui on évite très probablement une chute mortelle, non on n’évite que très peu probablement des blessures qui peuvent être très graves.

Les amateurs éclairés le savent et surtout le disent et le répètent, et bien souvent vont opter pour la technique « Bibar »… Ci-contre, aucune longe sur le câble (flèche bleue) 1 longe sur le barreau supérieur (avec repos possible si nécessaire) (flèche rouge) la longe inférieure étant prête à être transférée dans le prochain barreau supérieur ou celui du-dessus si accessible (flèche verte). S’il n’y aucun amarrage de longe possible (trop de distance, ce qui est très rare sauf dans les voies « ED ») les deux longes sont alors utilisées en méthode « Câble ».

Selon le bon vieil adage « qui peut le plus, peut le moins » !

4) La technique de progression en parties sub-verticales

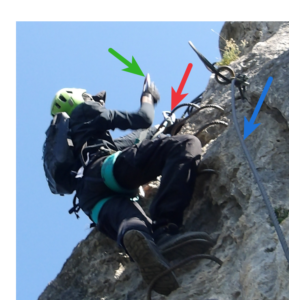

Duc en méthode « Bibar »

La quasi-totalité des professionnels favorisent voire imposent le longeage double, éventuellement à mousquetons croisés, sur le câble vertical, ce qui implique qu’une éventuelle chute pourra être de 3 ou 4 mètres voire 5 mètres si la personne a trop attendu pour effectuer sa manœuvre et donc montée au-dessus de la queue de cochon supérieure.

Les amateurs éclairés, quant à eux, préconisent et usent de la méthode du bi-barreau, dite « Bibar », se longeant tous les deux barreaux (parfois tous les barreaux ou tous les trois barreaux selon l’installation de ces derniers dans la paroi) en alternant leurs longes…ce qui limite toute chute à 1,2m environ et au maximum, réduit considérablement la vitesse

du corps à l’impact d’obstacles, limite le facteur-choc à moins de 2 !

Hormis les cas très rares de vie-ferrate où le nombre et l’espacement des barreaux, pédiglias, poignées, queues de cochon, cols de cygne, et barres est trop important pour « Bibarreauder », la technique de ces amateurs est bien plus sécuritaire que celle officiellement recommandée…et même imposée par les professionnels !

5) L’usage de longes extensibles (élastiques) plutôt que des fermes.

Si le confort d’utilisation est évident, et les fait donc préférer par les professionnels et beaucoup d’amateurs formatés et conditionnés par ce qu’il trouvent dans les magasins, les longes extensibles n’ont pas que des avantages, au contraire !

Comme dit précédemment, en cas de chute, elles s’étendent au maximum (sans même avoir activé l’absorbeur à déchirement) et rendent très difficile un rétablissement.

Elles ne permettent pas de se reposer si on ne trouve pas un amarrage très haut pour que leur extensibilité soit neutralisée, ni de se caler efficacement si on a besoin de ses mains libres là où les pieds posés ne suffisent pas à s’équilibrer. (Pour prendre des photos, par exemple)

Au final, créent des dépenses d’énergie superflues, des stress accentués, une fatigue supplémentaire, source de désagrément voire d’incidents.

Les amateurs éclairés vont leur préférer les longes fermes, préférer ne signifiant pas rejeter bêtement les extensibles mais les réserver à certaines voies, notamment celles où le ferraillage est sobre, voire rare, donnant priorité aux prises naturelles dans lesquelles on ne peut mousquetonner.

Ces longes sont bien plus rassurantes, déjà, mais surtout, comme leur adjectif l’indique, autorise des ancrages FERMES, évitant ainsi bien des efforts inutiles pour se maintenir à la force des bras (souvent d’un seul bras) lors des passages de longes, ou d’attente à chaque queue de cochon !

6) L’usage des longettes (longes courtes, en moyenne 30 cm)

Les groupes encadrés dotés de longes doubles extensibles n’ont pas toujours ajouté une longette, soit prévue au cœur du « Y » soit additionnelle sur le pontet.

C’est déjà bien dommage, même dans les parcours de via ferrata où elle n’est pas obligatoire ou recommandée.

Les amateurs éclairés portent toujours cette longette, et préfèrent largement le modèle indépendant des deux longes à celui qui leur est inféodé..

Par ailleurs, leur usage n’est pas du tout encouragé par les professionnels en dehors des moments difficiles, car cela occasionne des manipulations multipliées, ralentit leur progression globale, voire peut occasionner un « blocage » par une personne qui a réussi à la crocheter mais ne peut la décrocheter ensuite.

Les amateurs éclairés n’hésitent pas, au contraire, à l’utiliser pour créer des mini-pauses de repos, bras pendants, ou pour rendre le passage des longes très serein dans les situations où il faut tirer sur les bras en permanence.

De la sorte, la fatigue et le stress sont fortement atténués, d’où une sérénité et une efficacité sécuritaire accrue.

Quand c’est « difficile » pour soi, quel bonheur que de se stabiliser fermement dans une queue de cochon ou sur un barreau et passer tranquillement ses deux longes (l’une après l’autre s’entendant) d’un tronçon au suivant, voire à reposer ses bras, admirer librement le paysage et les oiseaux…

7) La course contre la montre

Rentabilité obligeant, les professionnels sont amenés à cadrer leurs prestations dans des créneaux qui leur permettent plusieurs courses par jour, 2, voire 3 dont « nocturne » (même s’il ne fait pas nuit!).

De ce fait, le groupe doit fonctionner dans le temps imparti, avec une petite marge, quand même !

Cela peut pousser les moins habiles, les moins costauds, les moins courageux à « bâcler » leur gestuelle, à « louper » voire sauter volontairement un longeage par-ci par-là, pour ne pas retarder l’ensemble, pour ne pas se sentir être un « boulet », ou éviter des quolibets.

Entre amateurs éclairés, ces situations n’ont pas lieu d’être, sauf contrainte extérieure imprévue, notamment le développement subit d’intempéries.

Il en résulte un affaiblissement du risque accidentogène. Non seulement il n’y aura pas de tendance à négligence, mais plutôt une incitation à soigner les gestes qui préservent des ennuis.

8) La personnalisation de l’accompagnement

Le ou les professionnels ne peuvent pas apporter à chacun(e) de leurs client(e)s une proximité andragogique ou pédagogique, une empathie personnalisée, un accompagnement psychologique, une aide technique, voire une entraide physique comme peuvent le faire les amateurs et amatrices entre eux et elles.

Le ou les professionnels ne peuvent pas apporter à chacun(e) de leurs client(e)s une proximité andragogique ou pédagogique, une empathie personnalisée, un accompagnement psychologique, une aide technique, voire une entraide physique comme peuvent le faire les amateurs et amatrices entre eux et elles.

Ci-dessus, groupe de 12 pour 2 cadres, rassemblés sur un bombement bordé par deux vides, pas de câble, comment « contrôler » et protéger ces 12 personnes lorsqu’elles seront étalées sur 30, 50 voire 80 m avec des angles morts ou tout simplement vues de dos sans vision de leurs longes ?

Le nombre s’y oppose, la distance sociale et affective le limite fortement, il en résulte potentiellement une efficience et une confiance amoindries, et donc des risques accrus.

Par ailleurs quand apparaît, après quelque temps, qu’une personne va nécessiter une attention plus grande, le cadre professionnel va devoir s’y consacrer, et, de ce fait, relâcher celle qu’il doit pourtant aussi aux autres…en espérant que « tout se passera bien ». Des « autres » plus ou moins livré(e)s à eux et elles-mêmes dès lors que le cadre majeur est monopolisé par le « cas difficile » à chaque passage délicat.

Dans la petite équipe d’amateurs, non seulement cette occurrence est beaucoup moins susceptible de survenir, mais s’occuper de l’un puis de l’autre avec un ration de 1 pour 1 ou 1 pour 2 est absolument faisable.

Ainsi donc, si nombre de professionnels via-ferratistes peuvent compter avec notre respect et notre considération, quelques-uns peuvent aussi se remettre un peu en question, d’une part, et on peut attendre de l’ensemble des professionnels un respect réciproque pour les amateurs, ce qui ne les empêche pas de formuler des observations et critiques lorsqu’elles sont légitimes, dans l’intérêt des personnes, toutes qualités confondues.

Ne pas juger et encore moins condamner sans savoir de quoi et de qui l’on parle.

Pour finir et bien enfoncer le clou, on dira ici que la méthode « Bibar » dispense absolument d’un absorbeur d’énergie.

Mais que dans l’hypothèse où l’on rencontrerait peut-être des passages où elle n’est pas applicable, des absorbeurs à friction sont malgré tout adjoints à une paire de longes fermes en « Y ».

Il reste que les professionnels sérieux sont normalement à même de procéder à des « sorties » ou des redescentes, possiblement en rappel, emportant la corde et quelques éléments techniques nécessaires pour cela, ce que les amateurs éclairés ne prennent presque jamais avec eux, et ne sont pas forcément compétents pour le faire. Sur ce point, reconnaissance des diplômés, d’autant qu’en cas de grosse difficulté ils sont susceptibles de mettre leurs capacités au service d’autrui, c’est à dire de porter assistance à personne en danger. C’est tout à leur honneur.